Благодаря СМИ и профилактической медицине современное человечество напугано разного рода вирусами и бактериями. Но мало кто задумывается о том, почему эти крошечные захватчики все еще не победили человечество. Более того: их количество в целом на планете всегда остается примерно одинаковым. Эксперт о том, что же защищает нас от бактериального нашествия?

В природе все задумано идеально и более того — остроумно. Вы, к примеру, знаете о том, что вирусы способны заражать не только животных и людей, но и бактерии? Удивительное явление очищения бактериальной среды вирусами первым наблюдал под микроскопом французский биолог Феликс д'Эрель: именно он назвал их «пожирателями бактерий» — бактериофагами.

Вирусы-фаги живут буквально везде, где присутствуют бактерии: в почве, водной среде (даже в чистой воде на одну бактерию приходится примерно десять охотников-фагов), в наших организмах... Однако у каждого фага есть своя «парная» бактерия, поэтому при малом бактериальном «разгуле» маловато шансов на то, что они встретятся. Но когда возбудители инфекций активно размножаются, у фага появляется возможность выбирать жертву из скопления бактерий.

Почему о них забыли

Константин Мирошников, ученый-микробиолог, член-корреспондент РАН, доктор химических наук

Конечно открытие бактериофагов сразу поставили на службу медицине, где были предприняты успешные попытки лечения микробных инфекций: практически все 20-е и 30-е годы ХХ столетия прошли под флагом фаготерапии. Однако в то время ученые обладали очень поверхностной информацией о вирусах: электронных микроскопов еще не было, а культуральные методы исследования находились в зачаточном состоянии. И только впоследствии стало понятно, почему бактериофаги не всегда способны быть ликвидаторами, ведь они оказались очень специфичны: каждый из них работает против одной конкретной бактерии (к примеру, кишечной палочки) и не будет работать против другой (к примеру, золотистого стафилококка).

Да, бактериофаги были открыты на 20 лет раньше пенициллина. Но, когда появился первый антибиотик, успешно убивающий сразу многие бактерии, о бактериофагах забыли, а исследования приостановили. Ведь антибиотики показали себя универсалами, способными ликвидировать почти всю бактериальную микрофлору: это было удобно и не требовало от доктора точной диагностики. Однако позже это привело к неконтролируемой вседозволенности — то есть к тому, что антибактериальные препараты стали использовать без надобности. В то же время на Западе бактериофаги были переведены в разряд удобного объекта для научных исследований.

Однако в Советском Союзе сложилась иная ситуация: до и во время Великой Отечественной войны фаговые препараты продолжали изготавливать даже в руинах Сталинграда и в блокадном Ленинграде, ведь их производство было возможно даже в примитивных условиях и не требовало наличия сложного химического оборудования. Так в военный период недоступности лекарств бактериофаги спасли многие жизни.

Но все же антибиотики успели захватить мир, и уже в начале XXI века человечество встало перед серьезной проблемой: бактерии, вызывающие болезни, приобрели устойчивость к этим препаратам. Сегодня медицинская статистика утверждает, что к 2050 году от заболеваний, вызванных антибиотикорезистентными бактериями, ежегодно будут погибать 10 миллионов человек в мире. Поняв это, врачи в поисках нового антибактериального средства вспомнили о хорошо забытых бактериофагах — натуральных «убийцах бактерий».

Как работают «ликвидаторы»

Доктор К. Мирошников:Большинство ученых сходятся во мнении, что именно бактериофагам принадлежит будущее в борьбе с инфекциями. Ведь их активное использование способно помочь преодолеть устойчивость к антибиотикам, очистить организм и окружающую среду от многих возбудителей. И даже если человечество в какой-то момент останется без эффективных антибиотиков, мы все еще сможем бороться против возбудителей с помощью натуральных пожирателей бактерий.

Главная особенность бактериофагов в том, что они атакуют только бактерии, не действуя на человеческие клетки. Фаги используют бактериальную клетку для создания своего потомства, полностью порабощая бактерию и заставляя ее внутренние органы создавать частицы бактериофага: такое взаимодействие называют абсолютным внутриклеточным паразитизмом.

Большинство бактериофагов внешне выглядят, как сперматозоиды: у типичного «пожирателя бактерий» есть головка и хвост. Эти создания обладают наследственностью и подобны одна другой: то есть их функции закодированы в нуклеиновой кислоте также, как и у самых совершенных многоклеточных существ. С другой стороны, они являются абсолютными паразитами, которые не могут жить и размножаться без клетки-хозяина.

Бактериофаги сегодня

Доктор К. Мирошников: В течение многих лет бактериофаги в России были хорошо изучены, и теперь ученые четко представляют себе — какими качествами должны обладать те из них, которые можно использовать для медицинских или ветеринарных целей. Или производить их целенаправленную селекцию — то есть выводить фаговых «охотников» на определенные виды бактерий. Да еще и таких, которые будут устойчивы и не станут нести потенциального вреда для человеческого организма, который они начнут лечить от микробных инфекций.

В начале этого столетия ученые даже сформулировали конкретные требования к бактериофагам: какими они должны быть, чтобы подходить для эффективной и безопасной терапии. На сегодняшний день описаны и хорошо задокументированы сотни бактериофагов, при этом в России работают три площадки, где производят бактериофаги - в Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. Конечно, не все врачи способны разобраться в этих препаратах и назначить соответствующую терапию, но уже многие специалисты в лечении взрослых заболеваний, а также педиатры и врачи роддомов весьма активно ее используют.

Чем хороши современные «пожиратели бактерий»

- Во-первых, это очень щадящие препараты, не способные вызывать аллергических реакций. Это объясняется тем, что бактериофаги присутствуют везде: мы ими дышим, они есть в воде и пище, фаговые частицы содержатся в огромных количествах на кожных покровах, слизистых оболочках и в открытых полостях организма человека, они самые вездесущие и наиболее распространенные существа на Земле. И если бы они вызывали какой-то иммунный ответ, все человечество дано бы уже страдало от страшных аллергий. Поэтому, если инфекция не острая и нет угрозы жизни пациента, то можно применить бактериофаг без всякого риска. При этом хуже точно не будет, в отличие от применения антибиотика, при воздействии которого возможны и аллергии, и другие побочные реакции.

- Во-вторых, партию бактериофагов можно быстро и дешево произвести: для этого требуется простейшее оборудование.

- В третьих, бактериофаги абсолютно сочетаемы и с антибиотиками, и со всеми традиционно применяемыми лекарствами: в исследованиях описано немало случаев сочетанной терапии, что позволяло снижать дозу антибиотика. Кроме того, фаги могут безопасно применяться у детей и беременных женщин.

- В четвертых, фаги обладают механизмом саморегуляции: если в организме не будет «съедобных» бактерий, они просто покинут его.

Антибиотикорезистентность: в чем суть проблемы, как от нее избавиться

Что и как лечат с помощью бактериофагов

Доктор К. Мирошников: Сегодня Россия относится к одной из немногих стран, где бактериофаги (более 13 препаратов) разрешены к использованию в медицинской практике контролирующими органами и Минздравом.

На первый взгляд кажется странным, что вирус может быть использован для лечения. Но сегодня большое количество опасных для жизни болезней лечатся вирусами, убивающими бактерии — фагами. Бактериофаги применяют для лечения инфекций желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваниях ЛОР-органов и глаз, дыхательных путей, при хирургических и урогенитальных инфекциях, ожоговых ранах, генерализованных септических заболеваниях.

Они применяются внутрь в виде растворов или таблеток и местно — для орошения ран, введения в дренированные полости (брюшную, полость пазух носа, среднего уха и так далее).

Бактериофаги эффективны в отношении кишечной палочки, стафилококка, стрептококка, синегнойной палочки, клебсиеллы, протея, энтерококков, возбудителей дезинтерии и сальмонеллеза.

Кстати, помимо препаратов-монофагов, способных воздействовать только на один вид бактерии (бактериофаг дизентерийный, сальмонеллезный, колипротейный и другие) были разработаны и комплексные, и поливалентные бактериофаги, воздействующие сразу на несколько штаммов бактерий (пиобактериофаг поливалентный, секстафаг).

В последнее время врачи регистрируют такие кишечные инфекции, при которых современные антибиотики не работают: к примеру, при воспалении толстой кишки - псевдомембранозном колите, который вызывает агрессивная бактерия анаэробная бактерия Clostridium difficile. В результате этого заболевания возникает диарея, опасная для жизни. До недавнего времени пациентам с псевдомембранозным колитом помогали лишь пробиотики, но лечение ими является длительным. А вот бактериофаги способны уничтожить Clostridium difficile значительно быстрее.

Другой современной проблемой для врачей и пациентов являются грамотрицательные бактерии псевдомонады, самая распространенная из них — синегнойная палочка. Она вызывает воспаление дыхательных и мочевыводящих путей, легких, среднего уха и устойчива к антибиотикам и дезинфекторам. Но бактериофаги могут с ней справиться.

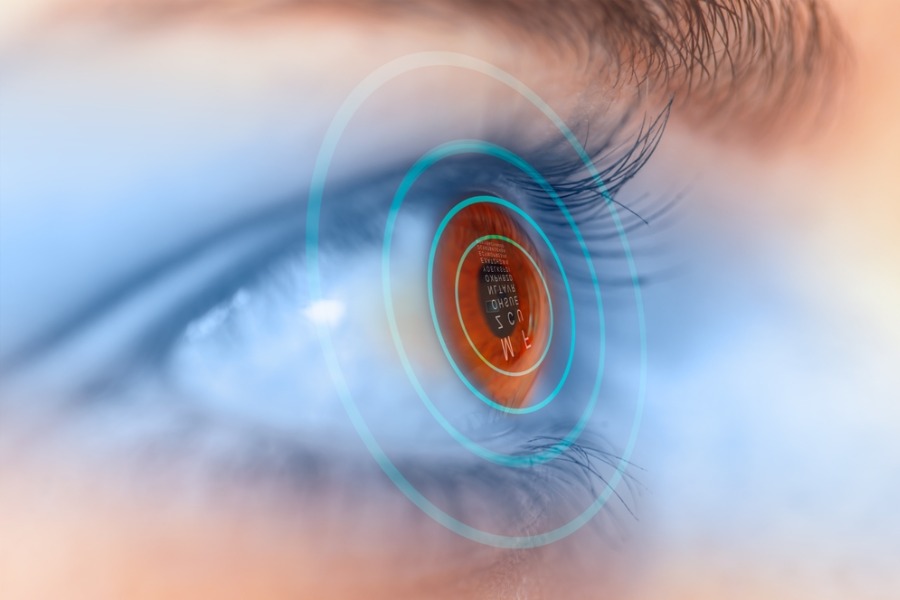

Однако применять бактериофаги в качестве самолечения нельзя, несмотря на их безопасность. Ведь перед назначением необходимо провести бактериальный анализ на выявление конкретной инфекции в организме и только потом подобрать для терапии соответствующий препарат. Если врач решит применить фаготерапию, то сначала назначит анализы, чтобы выявить возбудителя и подобрать к нему уничтожителя. При этом потребуется сдать (в зависимости от конкретной патологии органа): анализ крови, анализ мочи, копрологическое исследование, мазок с кожи или слизистой оболочки, исследование мокроты. Сначала биоматериал рассмотрят под микроскопом, а затем произведут посев на питательную среду. При росте бактериальной колонии в лаборатории будет установлен вид возбудителя и в среду добавят бактериофаг. Если возбудители в среде будут ликвидированы — значит, фаг подобран правильно и лечение даст результат.